【コラム】九月、重陽の節句と菊の花

日本で親しまれている代表的な花といえば、春の桜と秋の菊でしょうか。菊の花は、観賞用だけでなく供花や、家紋の図柄、皇室の紋章や日本のパスポートにも用いられていて身近な花です。もともと、菊は中国原産の花です。日本に伝わって以来、日本文化の中でも長い間人々を魅了してきました。

九月九日は、五節句のうちの一つである「重陽の節句」です。この九月九日は旧暦で、新暦の現在では十月にあたります。この時季に咲き始める菊には、邪気を払う力があると考えられており、酒に菊の香りを移した「菊酒」を飲んで邪気を祓い、長寿を願っていました。このことから「重陽の節句」は、別名「菊の節句」とも呼ばれているのです。

「重陽の節句」も含まれる五節句とは、中国の唐の時代に定められた暦のひとつです。「節」は季節の節目を意味し「節句」はもともと「節供」と表して、季節のごちそうをも意味しているのです。この五節句の考えは、奈良時代に日本へと伝わり、平安時代になると宮中の行事として定着していきました。その後、江戸時代には五節句が式日(祝日)となると、庶民にも広まり、旧暦から新暦へと変わる明治時代に、五節句自体は廃止となりましたが、現在でも年中行事として私たちの生活に根づいています。

ご節句は、1月7日(人日の節句 別名:七草の節句)、3月3日(上巳の節句 別名:桃の節句)、5月5日(端午の節句 別名:菖蒲の節句)、7月7日(七夕の節句 別名:笹竹の節句)、9月9日(重陽の節句 別名:菊の節句)の五節句で、季節の変わり目に行われる伝統行事のことです。

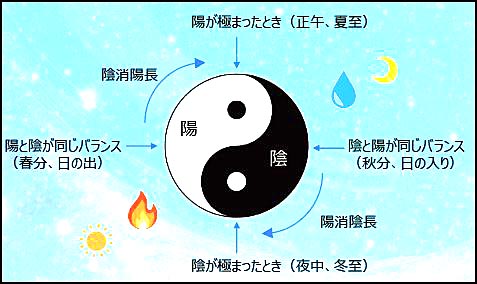

五節句は古代中国から伝わる「陰陽五行」から由来したもので、奇数(1・3・5・7・9)を「陽」、偶数(2・4・6・8)を「陰」とみる陰陽説からきました。縁起の良い「陽」が重なる日は、足すと「陰」となり縁起が悪い日となるため、旬のものを食べて邪気を払う風習になりました。陽の最大数である9が重なる日を「菊花節(きっかせつ)」と呼び「重陽の節句」となったのです。ちなみに1月1日の元旦は別格扱いのため、1月は7日になったようです。

この陰陽説のポイントは、陰陽2つに分けますが、陰(黒)か陽(白)かどちらか一方にではなく、黒の量が少しずつ減ると白の量が増え白へと、白になりながら白が深まると黒の始まりに近づいて行く・・・というように永遠に循環していくということです。陰陽道で有名になった太極図は、そのことを理解するのによくできた図です。(右のイラストはイスクラ薬局のブログから借用しました)

「菊」という漢字は意味を表す《艸》(くさ)と、キクという発音を表す《匊》を組みあわせた形声文字です。菊は中国伝来の植物なので、渡来前にその花を表すことばが日本語にはなく、植物とともに伝わってきた中国語がそのまま日本語になったという外来語なのです。

また菊は鑑賞の対象にとどまらず、かつての中国医学では、薬としての効能も非常に重視されていました。菊の花を詰めた枕は頭痛に効果があると医学書に書かれていますし、乾燥させた菊の花びらを入れた「菊花茶」は、目の神経の疲れを癒してくれるという効果があるそうです。さらに古くは、菊の花を食べると仙人になれるという考えまであったそうです。

陶淵明(とうえんめい)が詠んだ詩(「飲酒その五」)に、

菊を採(と)る 東籬(とうり)の下 悠然として南山を見る

という有名な一節があります。

[いおりの東にある垣根のもとにうずくまって菊を摘み、ふと目をあげれば、はるか遠くにそびえたつ南山の雄大な姿が目に入ってくる]と詩人は歌います。ひっそりと暮らす隠者と菊の取り合わせは、まさに東洋的な風雅の趣きを感じさせるものとして、この句は長く人々から愛されてきました。しかし陶淵明が菊を摘んでいるのは、決して菊を活けて花を愛でようとしてのことではないのです。この菊は食用であり、彼は実は夕食のおかずとして、庭の菊を摘んでいたという話もあります。 重陽の節句に、健康と長寿を願って、貴方は菊を活けますか?それとも酒杯に浮かべますか?